(Размышления об одной картине)

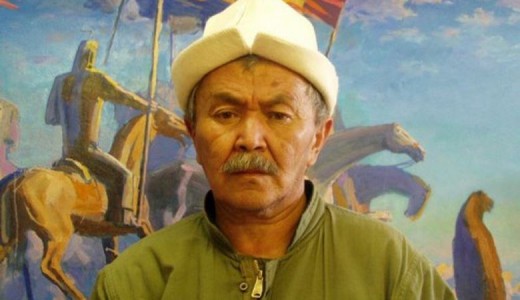

Шукшин однажды заметил: «Человек – это нечаянная, мучительная, прекрасная попытка Природы познать самое себя….». А что же он сказал бы о Художнике? Наверняка бы прибавил: «О, это вдвойне адская, вдвойне мучительная, вдвойне прекрасная попытка…» И одну из таких прекрасных, но, несомненно, в муках рожденных озарений – попыток я с потрясением открыла для себя в картине киргизского художника Жоомарта Кадыралиева «Эсимде», ныне экспонирующейся в музее изобразительных искусств столицы республики.

До слез щемящая сердце и вызывающая бесконечную тоску по красоте пронзительная синь неба…Вдали на горизонте раскинулись белоснежные, мгновенно узнаваемые Ала-Тоо, Иссык-Куль, киргизские селения, стога хлеба, подернутые дымкой… А близи – словно на кромке земного шара – живая земля со взрыхленной почвой, камешками, нежно проклюнувшимися цветочками, росинками на травах, надолго оставляющая в зрителе почти физическое ощущение своего животворного дыхания… И на этой земле возвышаются двое – молодая женщина и мужчина, сидящие так, будто образуя пирамиду, олицетворяющую незыблемость любви…

Девушка привлекает особое внимание. Во всем теле ее, в изгибах рук и ног, в выражении лица – тоска, мольба, зов. Она одинока, она страдает. Но чиста и одухотворена в своем страдании. И чувствуешь: художник рисовал ее, беспредельно любя, беспредельно жалея, не раз, возможно, роняя слезу… Нет, равнодушно нельзя смотреть на нее. Удивительного совершенства достиг автор: в этой конкретной девушке глубоко чувствующий зритель не может не обнаружить вдруг частичку себя, своей тоски, своей мечты. Именно слабостью своей она влечет к себе так сильно. Хотя внешне она спокойна, и еле заметная хрупкая фиалочка покорно свисает в ее руках, всей своей внутренней жизнью взывая нас к состраданию нежности, любви. Одинокая чайка, где-то взмывшая в вышине, словно символизирует ее душу, одинокую, мечтающую и молящую.

Совершенно противоположное чувство вызывает Мужчина, не случайно, пожалуй, сидящий спиной к Женщине. Он – как бы образ в ее воображении, образ силы, верности, надежности, мужественности, по которому и тоскует она. Мастерски показана внутренняя сила его: гордая, в небо устремленная осанка, волевое лицо, обращенное вдаль и одежда, будто стальная кольчуга, и сильные руки, опущенные на колено. Он красив, уверен, он – хозяин Земли своей, продолжатель дел предков своих, на него надеются, и это дает ему еще большую уверенность, еще большую мужественность.

Через мастерское изображение этих конкретных образов, через поразительную по своей сложной простоте композицию автор показывает философию жизни, глубинный смысл бытия, диалектику человеческого духа. Земля. Универсум. Человек. Их неразрывная взаимосвязь. Бесконечное развитие через Противоречия. В преодолении их – вечный источник жизни. И в Природе, и в Духе. Недаром наряду с живой синевой неба в вышине показаны сгущающиеся темнеющие облака. Свет и тень, разрушение и созидание – в них гармония противоречий в природе. Человеческий же дух, как высшее ее творение и проявление, представляет более сложную их диалектику.

Действительно, мы видим единство Мужчины и Женщины и одновременно их одиночество. В разъединенном их единстве соединены мужественность и женственность, тоска и вера, страдание и решимость действовать, мечта и реальность. Именно через философию противоречий художник воспевает силу и мощь человеческого духа, а тем самым и саму Жизнь.

Знанием диалектики художник апеллирует и к нашему восприятию, пробуждая оптимизм через страдание, веру через слезы стремление к гармонии через познание дисгармонии…

Картину надо увидеть, постоять перед ней. Она словно очищает нас, будоражит чувства, вызывает гамму философских размышлений. Она заставляет нас страдать и думать. И это – главное.

Превосходное изображение Противоречия в его художественно-композиционной форме, виртуозное мастерство исполнения и тонко чувствующая, проникновенная душа художника, будто выплеснутые воедино в картине «Эсимде», — вот, на мой взгляд, основания тому, чтобы сказать о ней как о явлении киргизского изобразительного искусства, как мучительно «прекрасной попытке познать самое себя».

(Советский Врач №№ 19-20 (566-567) 30 декабря 1988 года)

Колдоо көрсөтүү

Колдоо көрсөтүү

KY

KY RU

RU EN

EN TR

TR