Мамасалы Апышев: О национальных особенностях людских имен и фамилий

- 04.04.2025

- 159

ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА

Совсем недавно парламент республики принял в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», в числе которых имеется и Закон КР «Об актах гражданского состояния». Не скрою, после тщательного ознакомления с данным документом, у меня возникли весьма противоречивые чувства.

С одной стороны я был рад тому, что, хотя и с большим запозданием, в парламенте вынесли на обсуждение один из самых ожидаемых вопросов. Но с другой стороны, видя, как это делается топорно и поверхностно, засомневался в будущей перспективе данного закона. Хотя, давно уже стало привычно то, что наше общество так часто выражает недовольство по поводу того, что многие законы у нас вообще не работают и остаются лишь на бумаге. Или же, в лучшем случае, работают очень плохо, лишь от случая к случаю, как, к примеру, Закон о государственном языке.

Ведь, данный законопроект по своему значению не менее важен, чем Закон о государственном языке. Ибо, речь идет о будущем кыргызского народа, а по большому счету – о будущем кыргызской государственности!

Судя по официальным разъяснениям, «основной целью изменений является расширение возможностей выбора фамилии в соответствии с кыргызскими традициями и культурными особенностями». Но поверхностность и половинчатость данного законопроекта изначально заметны невооруженным глазом. Не хотелось бы, чтобы этот законопроект также постигла участь многих мертворожденных или же «недоработанных» до кондиции законов. Тем более, в конце концов, речь идет, по большому счету, ни много, ни мало – о национальной самоидентификации кыргызов!

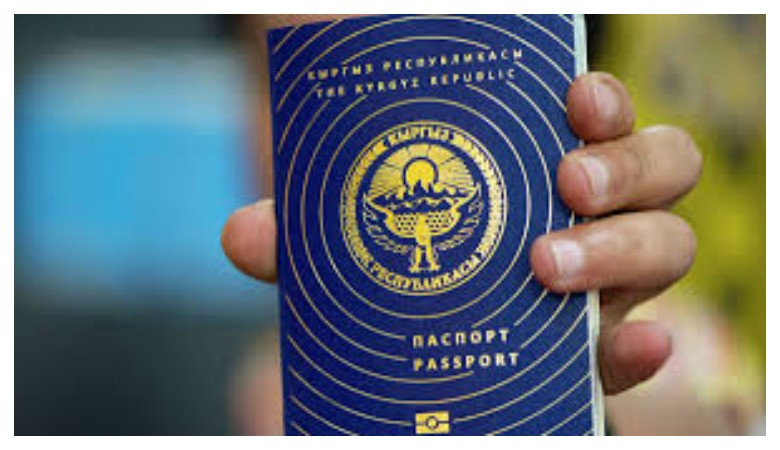

Между тем, актуальность и историческая судьбоносность настоящего законопроекта не вызывают сомнений ни на йоту. Если учесть, что советские паспорта продолжали действовать в нашей независимой республике вплоть до 2003-года, а фамилии «советского образца» с суффиксами на –«ов», и –«ев» (у мужчин), «ова», и – «ева» (у женщин) сохранились у нас по сию пору, то невольно возникают ощущения, будто мы все еще стоим на перепутье.

Как титульная и государствообразующая нация, кыргызы наряду с другими государственными атрибутами, должны обрести и свои собственные национальные фамилии, которые будут отличительны от других народов и легко узнаваемы на международной арене. А что предлагается в новом законопроекте?

В результате «расширения возможностей выбора фамилии в соответствии с кыргызскими традициями», после принятия данного законопроекта, наши граждане смогут лишь выбирать (!) из нескольких вариантов написания имени и фамилии. Оказывается, некий Асанов Усен Эсенович по личному пожеланию может изменить свою фамилию и отчество и получить новые документы на имя Усена Асана Эсен уулу…

А ведь, он может и вовсе не захотеть этого. Так и остаться Асановым Усеном Эсеновичем? Понятно, что данное положение законопроекта очень удобно для пожилых и для всех тех людей, которые уже имеют личные документы и особо не горят желанием поменять свои фамилии, дабы не возиться с бумажной волокитой. Хорошо, что законопроект предоставляет каждому человеку, как говорится, свободу выбора.

Но вместе с тем, если бы закон обязал всех родителей кыргызской национальности записать своих чад, родившихся после принятия данного закона, сразу по-кыргызски «уулу» и «кызы», то, думается, не возникало бы никаких вопросов. А то получается, даже после вступления в силу этого закона, только некоторые граждане, «по своему личному пожеланию», сами решат, стоит ли им воспользоваться данным законом или нет.

Совсем нетрудно предвидеть, что многие могут просто проигнорировать его!.. Словом все останется так же, как происходит сейчас. В чем заключается, тогда смысл нового законопроекта? Ведь, поныне лишь изредка можно встретить среди представителей нового молодого поколения тех, кто носит кыргызские фамилии «уулу» и «кызы». Более того, по слухам, многие Кыргызстанцы, находящиеся в России в трудовой миграции, ранее (в первые годы независимости, когда рост национального самосознания достиг своего пика!) получившие личные документы национального образца, отказываются от своих национальных фамилий и заново получают другие паспорта – с написанием «русского» суффикса на «ов», и «ова». По их объяснению, при предъявлении своего паспорта, у иноязычных блюстителей законов зачастую возникают вопросы по поводу раздельно написанных слов «уулу» и «кызы».

Это говорит только о том, что в новом законопроекте допущено существенное упущение – фамильные суффиксы «уулу» и кызы» должны писаться строго слитно с фамилией. К примеру, как «Нурланбек Тургунбекуулу», а не «Нурланбек Тургунбек уулу».

Последнее воспринимается на глаз и на слух как фрагмент какой-то неоконченной фразы, а вовсе не как фамилия. Или же, в лучшем случае, лишь как устное произношение фамилии. Кстати, даже в советскую эпоху у кыргызов в быту преобладал «устный» вариант кыргызских фамилий. Даже поныне часто можно слышать, как люди, отвечая на вопрос о ком-либо: «Кто это?», привычно отвечают: «Баланча уулу», «Баланча кызы».

Вовсе нетрудно представить себе, что будет, если мы увидим вместо привычных нам грузинских и армянских фамилий Чабуа Амирэджиби, Нодар Думбадзе, Нона Гаприндашвили, Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, Сарьян Мартиросян, Тигран Петросян, Грант Матевосян, Вано Сирадехян, Рафаель Ваганян, - странно раздробленные на вид мелкие частички «Чабуа Амирэ джиби», «Нодар Думба дзе», «Нона Гапринда швили», «Нана Брег вадзе», «Вахтан Кикаб идзе», «Сарьян Мартирос ян», «Тигран Петрос ян», «Грант Матевос ян», «Вано Сирадех ян», «Рафаель Ваган ян»…

Тут уж само собой возникают вопросы не только у подозрительных на все и вся сотрудников правоохранительных органов, но и у других, праздно любопытствующих людей, которые далеко не все являются любознательными языковедами!.. Но при правильном написании и внедрении суффиксов «уулу», «кызы» и «тегин», лет через двадцать-двадцать пять (то есть, как раз к тому моменту, когда вступят к активной общественной жизни представители нового поколения), глядишь, исконно кыргызские фамилии тоже будут звучать так же естественно, как и грузинские, армянские и прочие национальные фамилии…

А ведь, можно создать и более широкий простор возможностей: наряду с вышеупомянутыми суффиксами параллельно ввести простое написание имени человека и его отца (или же другого дальнего предка – вместо «тегин»), без всякого суффикса. Известно, что среди кыргызов довольно широко распространены длинные имена и фамилии. В случае добавления фамильных суффиксов некоторые из них могут стать труднопроизносимыми и неудобными. К примеру, вместо Каныбека Осмоналыуулу (я имею в виду нашего Олимпийского чемпиона, а вовсе не его однофамильцев!), при желании можно записать Каныбек Осмоналы, а у женщин – вместо Гульсара Ажыбеккызы – Гульсара Ажыбек.

Ведь, необязательно в фамилии указывать пол человека? В конце концов, это видно уже по фотографии в предъявленном документе (если, конечно, «он» или «она» не гермафродиты!). Разве не звучат привычно и близко к сердцу имена и фамилии наших зарубежных соотечественников: Азамат Алтай, Аким Озген, Жусуп Мамай, Анвар Байтур, Макелек Омурбай?!

Незадолго до принятия данного законопроекта, спикер парламента Нурланбек Тургунбекович Шакиев поменял свою фамилию на Нурланбека Тургунбек уулу. Вполне возможно, что, будучи одним из инициаторов данного законопроекта, спикер решил своим личным примером доказать «живучесть» нового законопроекта. Но эта акция, возможно задуманная, как предварительная «артиллерийская подготовка», не возымела должного эффекта. Патриотический порыв не очень яркого, мягко говоря, лидера не очень популярного среди народа парламента, не вызвал особого резонанса в обществе. Несмотря на все старания государственных телеканалов и правительственных газет, которые пытались изо всех сил придать этому событию значение первостепенной важности, эта новость прошла почти незаметной.

Если бы какая-то другая, знаковая фигура (допустим, Каныбек Осмоналиев – первый Олимпийский чемпион среди кыргызов, которым по праву гордимся мы все – кыргызы и Кыргызстанцы) решился на такой шаг, то, думается, общество наверняка не реагировало бы столь равнодушно. Ну а после прочтения второго варианта написания кыргызских фамилий, в предлагаемом новом законопроекте, слышится дальний, ироничный отголосок предостерегающе-заискивающего выражения старого холостяка из широко популярного фильма: «Для вас я просто Антон, а свое отчество я берегу для своих подчиненных!»

И в самом деле, получается самая настоящая путаница. Здесь можно заметить, что слово «уулу» («сын») и «кызы», воспринимаемые нами до сих пор, как фамильный суффикс, меняют свой смысловой оттенок и уже «низведены» до уровня отчества.

В вышеупомянутом первом варианте «Усен Асан Эсен уулу» не так заметно выпирает это внутреннее противоречие, словно скрытно заложенный динамит. Но стоит написать «Асантеги Усен Эсен уулу», выясняется, что воспринимаемый нами по сию пору как фамильный суффикс «уулу» – всего лишь суффикс отчества – то есть, не фамильный «ов», а – «ич»!

Но как быть в таком случае тем людям, кто издавна уже носит фамилию с суффиксом на «уулу», и их в обществе все давно знают под такой фамилией? К примеру, известный политик Турсунбай Бакир уулу и многие другие… А как быть людям, записанным под фамилией с суффиксом на «тегин» (к примеру, историк Тынчтыкбек Чоротегин и поэт Кожогелди Култегин)?

А известный кинорежиссер Актан Абдыкалыков, не дожидаясь, когда в парламенте будут обсуждать вопрос о кыргызских национальных фамилиях, еще задолго до этих событий добровольно, без всяких законодательных и разрешительных процедур изменил свою фамилию на Актана Арым Кубата. Причиной того, что он поменял фамилию, как он объяснил журналистам, послужило то, что на международных кинофестивалях кыргызских режиссеров с фамилией на «-ов» воспринимают за российских кинорежиссеров. Наверное, как «профессора» Хачикяна – уже из другого популярного фильма!..

Избрать любую другую фамилию или же приглянувшийся ему псевдоним, конечно, личное дело каждого автора. Но у общества все равно остаются вопросы: это фамилия, имя и отчество, вместе представленные, или же означают что-то другое?..

Такое «тройное написание» фамилий является давней традицией в латиноамериканских странах. Но там наряду с нареченным именем новорожденному ребенку сразу присваиваются имена его матери и отца – вместе уже в виде фамилии. Как, к примеру, у Габриэля Гарсиа Маркеса (следовательно, когда говорят Гарсиа Маркес или Габриэль Маркес – это, по меньшей мере, безграмотно и неправильно!). Но кыргызы – отнюдь не латиноамериканцы, и даже не русские, – хотя и бывшие советские граждане!

Ясно, что если и дальше будет продолжаться такой разнобой, «разброд и шатания» в этой «фамильной сфере», вскоре воцарится такой хаос, что сами кыргызы перестанут узнавать свои собственные фамилии. В этом смысле, актуальность данного законопроекта не вызывают никаких сомнений. Но, как мне кажется, предлагая свой вариант написания кыргызских женских фамилий, похоже, сами инициаторы окончательно запутались в дебрях нюансов и особенностей кыргызских имен и фамилий.

Недоуменный вопрос возникает здесь всего лишь из-за одной буквы. Предлагается женскую фамилию вместо родительного падежа написать предложным падежом. К примеру, если у мужчин «Асантеги Усен Эсендин» (то есть, – Эсенский), то у женщин это же самое имя и фамилию – следует писать, как «Асантеги Айгуль Эсенден» (от Эсена)…

Кому тут понадобилось огород городить на ровном месте? Зачем? Для чего? По какой необходимости? Сразу масса вопросов. Немного поразмыслив над этими вопросами, легко догадаться, что послужило причиной такой бессмысленной, примитивной инициативы. Один из инициаторов, по-видимому, решил: поскольку Асанов Усен Эсенович – мужчина, а Асанова Айгуль Эсеновна – женщина, то они при написании своих фамилий на кыргызском языке тоже (!) должны отличаться друг от друга. Даже по своим фамилиям!.. Видать, решив так, горе-инициатор закона совсем позабыл о том, что в кыргызском языке совершенно отсутствует разделение людей (да и, всего и вся!) по половым признакам на мужской и женский роды.

Вместо того, чтобы на подсознательном уровне, слепо скопировать русскоязычное тройное написание (фамилия, имя и отчество), не лучше и проще ли было оставить всего лишь два варианта на выбор – с суффиксами на «уулу» («кызы) и «тегин», как и было заведено до сих пор? Ибо, «в соответствии с кыргызскими традициями и культурными особенностями», со своим отчеством (а если понадобится – даже со своей генеалогией вплоть до седьмого колена!) при желании люди сами могут разобраться. А личный документ, прежде всего, должен быть лаконичным, простым и понятным для всех.

Тем более, еще свежи в памяти примеры отрицательного порядка. Ведь, порою внедрение «русского варианта» фамилий и отчеств доходило до абсурда: Усубалиев Турдакун Усубалиевич, Масалиев Абсамат Масалиевич… То есть, отец одновременно «выступал» как дедушка и отец!.. Попытка неуклюжего тройного обозначения (фамилию вкупе с именем и отчеством), думается, также отдает подобной легкомысленностью, если не глупостью.

Невольно припоминаются строки из «Памятника в честь Кюль-тегина»:

«Знать тюркская, предав народ свой и себя,/ абыла имена и титулы свои, / но, у табгачей взяв их имена взаймы, / полвека им была как верная слуга.»

(Перевод Анатолия Преловского).

Помнится, в советскую эпоху в некоторых кыргызскоязычных кругах, где иные даже толком не понимали русский язык, люди вдруг стали называть друг друга русскими именами. Некоего Кенеша любили называть как Кеша, а Салижана – как Сашка, Табылды казался им Толиком. А из девушек – имеющая прекрасное имя Сонунбу, превращалась в Соню, Таттыбу – звали Таня. Назгуль вовсе не обижалась, наоборот, радостно откликалась на зов «Надя».

Последствия той псевдоинтернациональной политики, когда русский язык был объявлен «вторым родным языком», (это ведь, если задуматься, нечто вроде «осетрины второй свежести»?!) проявлялись в различных видах. А потому, подчас даже очень трудно было сразу распознать признаки всеобщей манкуртизации. Бесспорно, все это всего-навсего следы пережитков прошлой излишней и ненужной «советизации».

Констатируя подобные неприглядные факты, мы ни в коем случае не собираемся осуждать или критиковать кого-то. Мы хотим всего лишь напомнить, что давно уже пора изжить подобную порочную практику и обрести исконно кыргызские национальные фамилии и имена! К тому же, внимательно прослеживая за «эволюцией изменений» кыргызских имен и фамилий, совсем нетрудно заметить, что людские имена и фамилии тоже носят на себе следы и «дыхание» той эпохи, откуда они «являются» к нам.

Кстати, на обложке первой книги Чингиза Айтматова «Лицом к лицу» на русском языке (выпущенной на фронтисписе с эмблемой «Декада кыргызского искусства и литературы в Моске, 1958», Киргизское государственное издательство, Фрунзе – 1958), фамилия и имя автора написаны на кыргызском языке, как… Чынгыз Айтматов! То есть, в книге на русском языке фамилия и имя автора обозначены не как Чингиз Айтматов, как ныне все знают его, а именно – «Чынгыз Айтматов»… Очевидно, редактор и издательство руководствовались соображениями о строгом соответствии имени и фамилии молодого автора с его личными документами.

В этой первой и изначально двуязычной книге Айтматова представлены семь произведений автора. За исключением одного-единственного безусловного шедевра, заглавие которого вынесено на обложку книги, остальные являются все еще ученическими и довольно слабыми. Но может дать богатую пищу для размышлений о начальном творчестве нашего всемирно известного писателя. Два рассказа («Сыпайчи» и «Ашим») представлены как тексты, написанные сразу на русском языке. Три рассказа («Белый дождь», «На богаре», «Ночной полив») переведены русским писателем Анатолием Сальниковым, жившим в Кыргызстане, который одновременно указан и как редактор данной книги. Повесть «Трудная переправа» переведена автором совместно с Вениамином Горячих. А повесть «Лицом к лицу» переведена московским переводчиком Александром Дроздовым и была уже напечатана в мартовском номере московского журнала «Октябрь» (1958).

Если двуязычная природа творчества писателя была видна в самом начале его творческого пути, то, что еще остается до сих пор довольно загадочным? Когда и как в своих более поздних русскоязычных текстах Чингиз Айтматов «превратился» из «Чынгыза» в «Чингиза»? Скорее всего, это произошло в 1959-году, когда в журнале «Новый мир» Александром Твардовским была напечатана нашумевшая повесть «Джамиля». Похоже, выдающийся поэт решил: если всемирно известного Чингиз-хана по-русски называем Чингизом, то молодого автора, названного в его честь, почему мы должны называть по-кыргызски «Чынгызом Айтматовым»?!

Отец писателя Торекул Айтматов, – один из высокообразованных и властолюбивых людей своего времени, интересуясь всемирной историей и политикой, по всей вероятности, глубоко симпатизировал личности Чингиз-хана. Не зря же он назвал своего первенца его именем!? А именно по-кыргызски – Чынгызом. Но как бы то ни было, двоякое написание имени нашего прославленного писателя (на кыргызском как «Чынгыз», а на русском языке – «Чингиз») давно уже стало привычным явлением.

Примечательно, что один из знатоков современного кыргызского языка Ашым Жакыпбеков, который перевел на кыргызский язык почти все произведения Чингиза Айтматова (за исключением его последних романов «Тавро Кассандры» и «Вечная невеста»), всегда писал имя писателя только с кыргызской буквой «ң» – Чыңгыз, а не как некоторые поверхностные журналисты, которые, не замечая мельчайших нюансов кыргызского языка, при написании имени «Чынгыз» пользуются буквой «н».

Известно, что у кыргызов имеются и другие созвучные имена «Чынгыз» (чын кыз, что означает «настоящая девочка»), и «Чалагыз» (чала кыз, то есть, «почти девочка»). Подобные имена даются родителями преднамеренно и с определенным умыслом, преследуя вполне конкретные цели. Понятно, что в таком случае, кыргызское имя Чынгыз не имеет уже ничего общего с именем Чингиз-хана!

Помню, лучший знаток кыргызского языка (современного и архаического, народного и литературного), великий писатель Толеген Касымбеков всегда ревниво требовал, чтобы слово «кыргыз» все писали на русском языке не «киргиз», а именно как «кыргыз». На мои возражения, мол, такое написание давно уже стало общепринятой нормой в русском языке, он заметил, что другие народы могут принимать у себя какие им угодно нормы и законы, но у себя в республике мы должны писать о себе на русском языке только «кыргызы»!

«Когда-то наши враги называли кыргызов «бурутами». И что? Исходя из этого, мы тоже теперь должны сами себя называть «бурутами», что ли?!» – возмущался Толеген Касымбеков. Действительно, слово «бурут» (как этническое уничижительное определение) довольно часто встречается в нашем несравненном, великом эпосе «Манас». Но – исключительно с точки зрения заклятых врагов кыргызов…

В то время, будучи совсем молодым, и, может быть, именно в силу этого обстоятельства, являясь ярым приверженцем «общепринятых норм», я теперь понимаю, насколько прав был мудрый Толеген Касымбеков. Очевидно, в жизни каждого человека есть неопровержимые и незыблемые истины, которые он может и должен постичь лишь в определенном возрасте. Не зря, ведь, люди меняются с годами, а вместе с течением времени постепенно меняются и их взгляды на жизнь, на окружающий себя мир…

Известно, что языковедами и другими специалистами неоднократно (особенно усиленно – в годы независимости) делались попытки «расшифровать» значение имени «Манас». Но так и не смогли они прийти к единому мнению. А может секрет тут очень прост: священное для всех кыргызов имя не подлежит вольному толкованию?..

Стоит нам многократно и быстро повторить вслух про себя это имя: «Манас-Манас-Манас-Манас…», так почти моментально можно заметить, как в его недрах отчетливо звучит уже совсем другое – «второе» слово «Асман-Асман-Асман!..» (Так у поэта Андрея Вознесенского слово «Тьма-тьма-тьма…» превращается в слово «мать-мать-мать», а слово «Мать», наоборот, превращается на – «тьма-тьма-тьма»). А может, это имя имеет небесное происхождение и действительно пришло к нам оттуда – с незапамятных времен, когда кыргызы еще поклонялись Небу?.. И только с Небом сравнивали своего несравненного великого вождя?..

Другой (более «близкий» к нашей эпохе) герой народного героического эпоса Курманбек носит уже в своем имени приметы мусульманского присутствия на кыргызской земле (от слова «Курмандык», то есть, Жертвоприношение, или же, «Курман-айт», – мусульманский праздник Жертвоприношения). Курманбек тоже очень любимый герой кыргызского народа. Реальная историческая личность, ставшая прототипом главного героя одноименного народного эпоса, показал где раки зимуют калмыцким захватчикам, долгое время безнаказанно лютовавшим на азийских просторах! В старину кыргызы (и не только кыргызы!) своим героям и вождям давали и второе «дополнительное имя» – эпитет, четко определяющий главное качество данной личности. Манаса звали не иначе, как «Айкөл», то есть, «Великодушный». А Курманбека – «Бала баатыр Курманбек», то есть, «Отважный юноша Курманбек»…

Если применить этот же метод к имени Чингиз-хана, то возникает довольно любопытная версия происхождения дополнительного «второго» имени этой вполне исторической личности. Известно, что впервые гипотезу о возможном кыргызском происхождении Чингиз-хана еще в начале 1990-х годов выдвинул российский ученый-историк Евгений Кычанов (в своей книге «Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»). С тех пор версия о том, что Чингиз-хан действительно мог иметь кыргызские корни и в его жилах текла кыргызская кровь, с течением времени приобретает все более и более правдоподобные аргументы. До настоящего времени среди ученых нет единого мнения по интерпретации имени Чингиз-хана. Сейчас существуют всего лишь несколько версий «расшифровки» значения данного широко известного исторического имени.

Специалисты отмечали трудности этимологизации слова и титула «Чингиз», полагая, что первоначальная семантика слова была утрачена либо искажена в различных источниках. Средневековый автор “Сборника летописей” Рашид-ад-дин и российский историк Н.Н.Козьмин, сославшись на монгольское слово «чинг» (крепкое), пришли к выводу, что «Чингиз» является множественным числом этого слова. Позже финский лингвист Густав Рамстедт и французский востоковед Поль Пеллио нашли созвучность этого имени с тюркским словом «тениз», то есть, море. Но такой метод, опирающийся лишь на созвучность слов, мне кажется малопродуктивным. Ведь, можно найти великое множество слов на разных языках, которые созвучны и абсолютно совпадают, но диаметрально противоположны по своему смыслу. Следовательно, мы должны найти другое глубинное, скрытое значение данного слова!

По-моему, небольшой этимологический анализ наглядно показывает, что имя Чингиз-хан – это и есть искаженное русскоязычное звучание кыргызского имени «Жеңгис кан» (то есть, «Непобедимый кан»). Это слово, имеющее исключительно древнекыргызское происхождение, имевшее первоначально нарицательный характер, впоследствии из прозвища перешло в категорию «второго» имени, со временем вытеснило настоящее имя своего носителя.

Кыргызская твердая фонема «ж» звучит намного ближе к русской букве «ч», нежели к мягкой «ж». А кыргызская носовая согласная буква «ң» в русском алфавите вовсе отсутствует, вследствие чего имя «Жеңгис кана» на русском языке легко трансформировано в «Ченгис-хана». Таким образом, кыргызское имя «Жеңгис кан», «русифицированное» в «Ченгис хан», со временем стало «Чингиз-ханом». Ведь, по законам развития, устный язык упрощается в сторону удобства произношения?!

Это подтверждается и более поздними (вернее, старинными, но ставшими известными нам лишь в последнее время) источниками. В частности, итальянский дипломат, религиозный деятель Иоан де Плано Карпини (род.1182-г., умер 1-апреля 1252-г.) посетил Монгольскую империю и Среднюю Азию еще до Рубрука, и написал свой исторический труд «История Монгалов именуемых нами Татарами». Мне хочется процитировать из этого малоизвестного труда лишь один короткий абзац, который наглядно подтверждает ранее выдвинутую мною версию.

«Чингис-кан также в то время, когда разделил те войска, пошел походом против Востока через землю Кергис, которых не одолел войною, и, как нам говорили, там же прошел до Каспийских гор…» («История монгалов именуемых нами татарами», – перевод А.И.Малеина. – СПб., 1911).

Я вовсе не удивлюсь, если вдруг обнаружится, что в итальянском первоисточнике – на языке оригинала текста это имя написано как Жеңгис-кан, но русский переводчик в соответствии с «общепринятыми» в русскоязычной литературе нормами переделал его на Чингис-кана. Так будем же ему благодарны хотя бы за то, что оставил без изменения последнюю букву в имени Жеңгис-кана – «с», а также за слово «кан» (исконно кыргызское слово!), которое он сохранил в полном, первозданном виде. Заметьте, «кан», а не «хан», как у других тюркоязычных народов!

Ну а фраза о том, что «Жеңгис кан» «пошел походом против Востока через землю Кергис, которых не одолел войною» – требует отдельного рассмотрения. Несмотря на то, что итальянским автором «кыргызская земля» искажена на «Землю Кергис», нас интересует лишь вторая часть фразы: «которых не одолел войною». А почему огромное войско Чингис-кана, покорившего полмира, дошедшее до Польши и Венгрии, «пошел походом против Востока через землю Кергис, которых не одолел войною»? Потому, что он сам был выходцем из этого «кергисского», то есть, – кыргызского народа. А лучшую, гвардейскую часть его войска составляли именно отважные воины кыргызской национальности. По другому нельзя объяснить эту ситуацию.

…Выше я уже писал о том, что в старину народы присваивали своим вождям и героям дополнительное второе имя. И многие из них остались в истории именно этим своим «вторым» именем.

Назовем хотя бы отдельных из них. Великий полководец Амир Темур известен как Аксак Темир. То есть, Хромой Темур. А грузинский царь Давид IV Агмашенебели, остался в истории как Давид Строитель. Есть пример, когда прозвище, «второе имя», напрочь вытеснило даже настоящее имя – как и в случае с Жеңгис каном. Так Иван Грозный остался в истории своим прозвищем, а не как Иоан Первый, как его официально величали.

Так и Темучжину Боржигин уулу было суждено остаться в истории своим вторым именем – прозвищем – Жеңгис-кан, которое, в силу определенных обстоятельств, позже исказилось и превратилось в «Чингиз-хана».

г.Бишкек, март 2025-года.

Эгер «РухЭш» сайтынын ишмердиги токтоп калбашын кааласаңыз, бизди колдоо үчүн төмөнкү банктык эсебибизге өз каалооңузга жараша акча которо аласыз... Мбанк + 996 700 53 25 85 жана Оптимабанк-4169585341612561.

Колдоо көрсөтүү

Колдоо көрсөтүү

KY

KY RU

RU EN

EN TR

TR